ナノカーボン材料学研究室〜酸化グラフェンの基礎研究〜

こんにちは!担任助手の井上です!

あと1週間もすれば11月ですね。とても早いものです。

急激に寒くなってきたので、体調に気をつけて過ごしましょう!

ナノカーボン材料学研究室

今回は、私が大学で所属している工学部・材料応用化学科・物質材料工学プログラム・ナノカーボン材料学研究室で行っている研究について紹介します。

ちょっと難しそうなタイトルですが、できるだけわかりやすく説明します!

酸化グラフェンってなに?

「グラフェン」は、炭素原子が蜂の巣のように並んだ、とても薄いシート状の物質です。

たった1枚の原子層なのに、強度は鉄よりも強く、電気もよく流すという、夢のような素材です。

でも、そのままだと扱いが難しいので、酸素官能器をくっつけて「酸化グラフェン(GO)」という形にして使うことがあります。

この酸素官能器があることで、水に溶けやすくなったり、他の物質と混ぜやすくなったりするんです。

私の研究テーマ

私が取り組んでいるのは、

「超音波の周波数を変えて、酸化グラフェンの“サイズ”をコントロールできないか?」

という研究です。

酸化グラフェンは、作製時に超音波処理を行います。

通常、28〜45kHzくらいの低い周波数で行います。

しかし、私は、「100kHzの高周波でやってみたらどうなるのか?」を実験で確かめています。

狙いは、

「酸素官能器の性質を保ったまま、より大きなグラフェンを作れないか」というところです。

もし成功すれば、電子材料やセンサーなどへの応用の幅が広がる可能性があるんです!

どうやって確かめるの?

研究では、作製した酸化グラフェンの性質をいくつかの方法で調べます。

粒度分布測定:粒の大きさがどれくらいかを測る

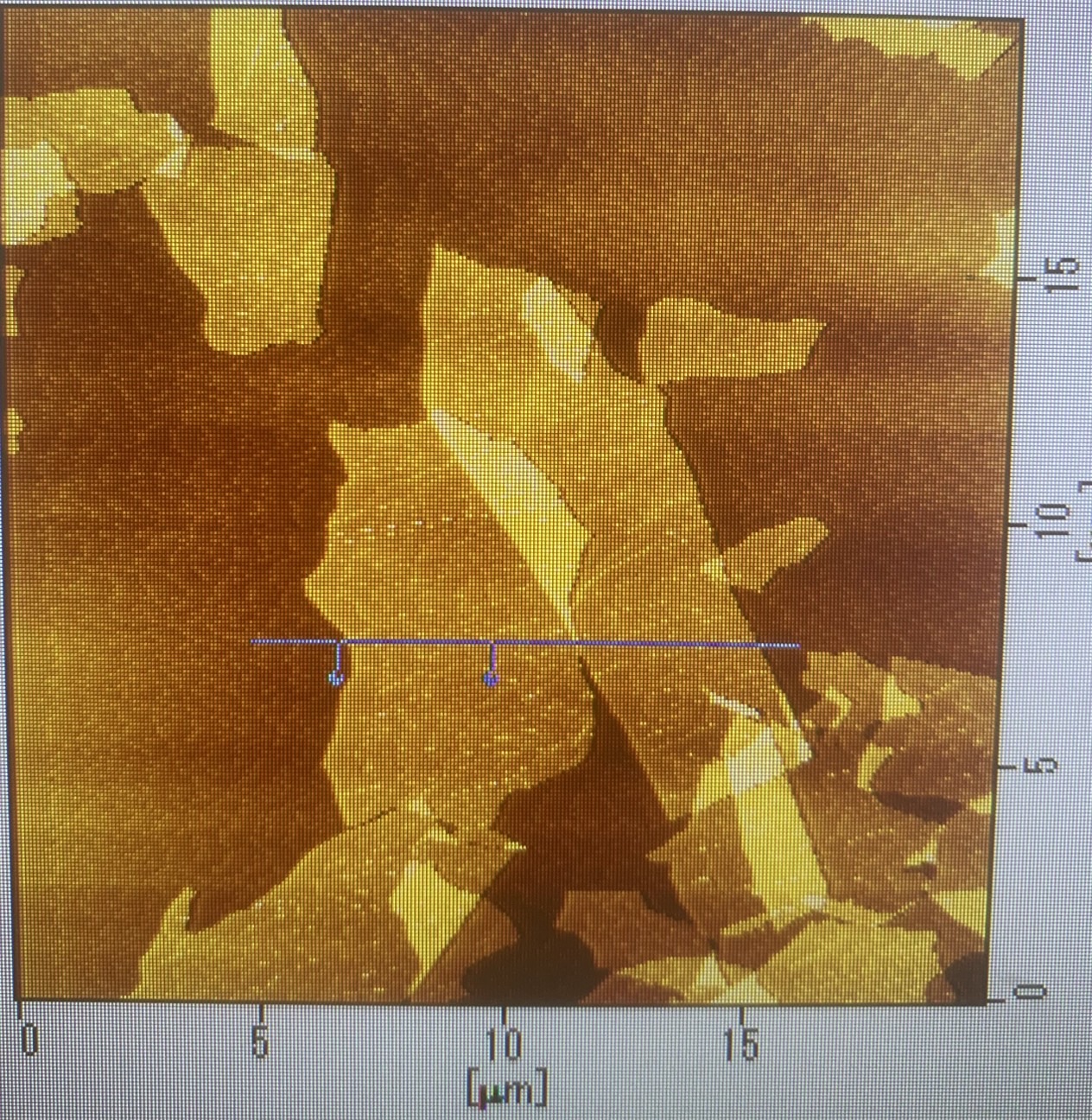

原子間力顕微鏡(AFM):グラフェンの「厚み」や「形」を原子レベルで観察する

UV測定:光の吸収の違いから、構造変化をチェックする

赤外分光法(FTIR):どんな酸素の種類がくっついているかを調べる

他にもまだありますが、このような測定法を総合して判断することで、実験結果の信頼性を高めています。

また、試料は0.001 wt%というすごく薄い濃度に調整して測定します。

これは実際に私がAFMで観測した酸化グラフェンになります。縮尺の単位がμmと非常に小さいですが、28〜45kHzで超音波処理したものより、ものすごく大きいです!

これは実際に私がAFMで観測した酸化グラフェンになります。縮尺の単位がμmと非常に小さいですが、28〜45kHzで超音波処理したものより、ものすごく大きいです!

基礎研究と応用研究のちがい

こういった研究は、すぐに製品化されるようなものではありません。

いわゆる「基礎研究」と呼ばれる分野で、新しい発見や原理を理解することを目的にしています。

それに対して、「応用研究」は、その知識を使って実際にものを作る研究です。

例えば、「この酸化グラフェンを使って高性能な電池を作ろう!」といったものですね。

どちらも科学を前に進めるうえで大切なステップです。

最後に

今回紹介したのは、熊本大学の材料応用化学科にある研究室の1つのテーマです。

同じ学科の中にも、金属・有機材料・バイオ・高分子など、さまざまな分野があります。

自分が「これ面白そう!」と思えるテーマに出会えると、研究は本当に楽しくなります。

みなさんもぜひ、自分に合った、頑張れる学部・学科を探してみてください!

熊本大学 工学部

玉名高校 出身